かつて。

砂漠の地に天を突くほどの巨塔を打ち立てよう。

そんな計画があったのはご存知でしょうか?

その名は「ナキールタワー」。

高さ1,000メートルを超え、人類の建築史を塗り替えていたかもしれない摩天楼です。

しかし、完成予想図だけを残し、その姿は蜃気楼のように消え去りました。

ここでは、2000年代の熱狂が生んだ野心的なタワー計画が、

なぜ「未完」という結末を迎えたのか?

その夢の軌跡と技術、そして挫折の物語を記していきます。

ナキールタワー計画とは?

まるで神話に登場する塔のように生まれたこの計画。

その根本には経済の熱狂と技術の進化に対する自信があったのかもしれません。

ナキールタワー計画は、21世紀初頭のドバイの急成長を象徴する、

究極のランドマーク建設プロジェクトでした。

その目的は、単に世界一高い建物を造ることだけでなく、

都市そのものの機能を持つ「垂直都市」を創造することでした。

しかし、その野心は時代の荒波に飲み込まれていくことになります。

※用語注

垂直都市:住居・オフィス・商業・宿泊など都市機能を単一建築内に集約し、移動や避難も含め高層内で完結させる設計思想。

いつ・誰が・どこで・何を目指したのか

この計画は、2000年代中頃に構想され、

ドバイの政府系不動産開発会社ナキール(Nakheel Properties)によって推進されました。

計画地は、アラビアン・カナルとシェイク・ザイード・ロードが交差する「Nakheel Harbour & Tower」地区(ジュメイラ・レイク・タワーズ/イブン・バットゥータ周辺)で、同地区の中心に高さ1km超・200階超の超高層建築を据える構想でした。

設計はウッズ・バゴット(Woods Bagot)が担当し、WSP Cantor Seinukなどが構造設計に参画。

用途は住宅・オフィス・ホテル等の複合で、「垂直都市」の実装を目指しました。

※補足

初期案はAl Burj/The Tall Towerとして浮上し、Palm JumeirahやDubai Waterfrontを候補地とする時期もありましたが、最終的な発表時点では上記「Nakheel Harbour & Tower」地区に計画が決まりました。

なぜ立ち上がったのか(当時の状況は?)

計画が立ち上がった2000年代は、ドバイが空前の不動産ブームに沸いていた時代でした。

記憶にある人もいるかもしれませんね。

オイルマネーと国際資本の流入で都市開発が加速し、

「世界一」の称号を相次いで獲得する国家戦略の一環として、この計画が構想されました。

2008年の発表時には「1km超・200階超」が公表され、

同時期に建設が進んでいたブルジュ・ハリファと

非公式に「高さ」を競い合う存在として注目を集めました。

ナキールタワー計画の技術と仕組み

天に届くほどの塔を支えるには、大地に深く根を張る革新的な技術と思想が必要でした。

ナキールタワーの設計は、伝統的な幾何学パターンから着想を得つつ、

未知の領域に挑む最先端技術の結晶でした。

この巨大な構造物をいかに安定させ、人々を効率よく上下移動させ、

かつ、災害時の安全をどのように確保するのか?

そのすべてが、実に壮大な挑戦でした。

中核となる技術要素

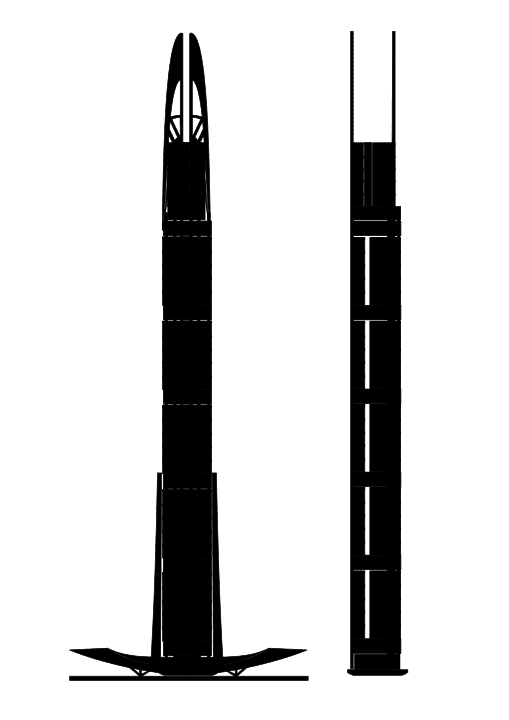

塔の胴体を2本の通風スロット(風を通す大きなすき間)が縦に貫いており、

その結果、塔は4つの太い柱のような部分(4つのコア)で支えられる構造になっていました。

それぞれの柱は、およそ25階ごとに建物全体を横断するスカイブリッジでつながっており、

このブリッジは建物を補強する「帯状の骨組み」の役割に加えて、

避難通路や乗り換えスペース、さらには人が集うコミュニティ空間としても使われる計画でした。

エレベーターは計画上156基で、長距離シャトルとローカルを分けた多段乗り継ぎ方式の予定でした。

※用語注

スカイブリッジ:高層部で塔脚同士を結ぶ大スパン連絡デッキ。

機械室・避難区画・乗換ロビー・公共空間などを兼用し、構造の剛性向上にも寄与。

どのように実現しようとしたか

基礎の部分は、四角い形の「バレット杭」を何百本も地中に打ち込み、

それらをまとめて巨大な土台(基礎構造)とする計画でした。

その上に4本の塔の脚を少しずつ伸ばしながら、

一定の高さに達するごとに、塔どうしをつなぐ輪のようなスカイブリッジを架けていく。

そんな建設方法が想定されていました。

公開されている資料によると、

基礎のバレット杭はおよそ400本、開発全体の面積は約270ヘクタール、

1本の塔だけでも延べ床面積はおよそ90万平方メートルに達するとされています。

※用語注

バレット杭(barrette)=長方形断面の場所打ち基礎杭。

大荷重に対応でき、高層建築の支持地盤確保に用いられる。

ナキールタワー計画の数値要件(公開値)

- 計画上の高さ: 1,000m超(2008年に約1.4km案が報じられた時期あり)

- 予定階数: 200階超

- 構造・形態: 通風スロットで分節された4コア+スカイブリッジ(約25階毎)

- エレベーター: 計画156基

- 延床面積(塔): 約90万㎡(開発全体は約270ha)

- 基礎: 約400本のバレット杭を想定

ナキールタワー計画はなぜ未完に終わったのか

どんなに精緻な設計図も、それを支える土台が崩れれば砂上の楼閣と化します。

ナキールタワーは、技術的な限界ではなく、

世界金融危機(2008)とドバイ・ワールドの債務問題という外部ショックで頓挫しました。

技術的・安全上の課題

高さ1000メートル級という前例のない規模の建物だけに、

強い風で建物が揺れる「渦励振(うずれいしん)」への対策や、

超高層階での避難方法、設備や物資の運搬ルートを複数確保する工夫など、

課題は確かに山ほどありました。

それでも、公開されている専門資料によると、

設計チームは通風スロットと複数階に設けたスカイブリッジによって、

風の影響や避難・縦方向の移動といった問題に対する解決策を示していました。

そのため、技術的な難しさがこの計画の中止の直接的な理由になったわけではないと考えられています。

※用語注

渦励振(うずれいしん):風下側に発生するカルマン渦に同期して構造物が振動する現象。

超高層では形状最適化・通風孔・制振装置等で対策。

政治的・経済的・社会的要因

2008年10月の正式発表から間もなく、2009年1月に工事一時停止(12か月)が発表。

さらに2009年11月25日には親会社ドバイ・ワールドが

総額約260億ドルの債務返済猶予(スタンドスティル)を要請し、

12月14日にはアブダビ支援でナキールの償還が実行されるなど、債務再編が続きました。

以後、本計画は無期限停止(事実上の中止)となり、再開の公式発表はありません。

そう、この経済的な外部ショックが原因で計画は頓挫したのです。

ナキールタワー計画がもし実現していたら

歴史に「もしも」はありませんが…

それでも、もしも、ナキールタワーが砂漠の空にその姿を現していたら?

それは単なる建築物ではなく、都市のあり方を更新するショーケースになっていたかもしれません。

高密度都市での移動や避難、エネルギーの設計に対して、

超高層都市としての実践的なノウハウを蓄積し、

観光や経済にも大きな波及効果をもたらしていたはずです。

当時描かれていた未来像

タワー内だけで「住む・働く・楽しむ」が完結する垂直コミュニティ(想定入居者・来訪者は数万人規模)。

スカイブリッジは街区の「広場」であり、避難区画であり、移動時のハブでもある。

そんな多層都市像が描かれていました。

現代からの展望と課題

もし同じような計画が現代に再び持ち上がるとすれば、

最大の論点は「建物の一生で排出される炭素(ライフサイクルカーボン)」と「運用時のエネルギー効率」、

そして「極端な気象への耐性(レジリエンス)」や「避難の安全基準」といった点になるでしょう。

技術的には実現可能な水準にあります。

ですが、経済的な採算性と環境への倫理的配慮

…この二つをどう両立させるかが、成功を左右することになるでしょう。

年表

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 2003年頃 | 「Al Burj(The Tall Tower)」として初期構想。 候補地はPalm JumeirahやDubai Waterfrontなどを経て変遷。 |

| 2006年 | ウッズ・バゴットがタワーおよびハーバー地区マスタープランに選定。 |

| 2008年6月 | 一部報道で約1.4km案が伝えられる。 |

| 2008年10月 | Cityscape DubaiでNakheel Harbour & Towerとして正式発表。 (「1km超・200階超」)。 |

| 2009年1月 | 世界金融危機の影響で工事停止(12か月)を発表。 |

| 2009年11〜12月 | ドバイ・ワールド債務スタンドスティル要請。 アブダビ支援で一部償還実施。計画は無期限停止に。 |

| 2010年代以降 | 再開の公式発表なし。関連開発は見直し・縮小が進む。 |

FAQ

ナキールタワー計画はいつ始まった?

2000年代中頃に構想が進み、

2008年10月に「Nakheel Harbour & Tower」構想として公式発表されました。

発表直後に準備工事が進められましたが、2009年1月に停止が公表され、

その後は無期限停止となりました。

なぜ中止(無期限停止)になったの?

直接的な原因は、資金調達の行き詰まりでした。

2008年の世界的な金融危機によって信用が急速に縮小し、

翌2009年末には親会社であるドバイ・ワールドが債務返済の猶予を求める事態に陥ります。

巨額の投資を前提とするこの計画は、その影響で資金の確保が不可能となり、

進行を断念せざるを得ませんでした。

このように、中止の理由はあくまで経済的なもので、技術的な問題ではありません。

現在も研究や再開の動きはある?

公開されている範囲では、計画再開の公式発表は出ていません。

一方で、設計や構造、風洞実験、縦方向の動線計画といった成果は専門誌や学会誌に整理され、

後続の超高層プロジェクトの基礎資料として参照されています。

まとめ

- 結論: ナキールタワーは1km超・200階超を掲げたドバイの超高層計画だが、

2009年の金融危機・債務問題で無期限停止(事実上の中止)。 - 背景: 2000年代の不動産ブームと「世界一」戦略の象徴。

最終計画地はNakheel Harbour & Tower地区。 - 技術: 2本の通風スロットと4つのコア構造、25階ごとに設けられたスカイブリッジ、

156基のエレベーター、約400本のバレット杭などを組み合わせ、超高層建築特有の課題に挑んだ。 - 未完の理由: 技術ではなく資金調達・債務再編。

親会社が債務返済の一時停止を要請したことが決定打。

ナキール・タワーの物語は、人の夢の大きさと、それを支える経済の厳しさを教えてくれます。

どんなに高い技術があっても、

土台となるお金の流れが止まれば、計画はあっけなく消えてしまうのですから。

もしあの頃の勢いが続いていたなら、今ごろ私たちは、

砂漠の空にそびえる高さ1キロの塔を実際に見上げていたかもしれませんね。

参考資料・出典(一次情報・専門資料中心)

- CTBUH Journal(2009年 Issue II)「Case Study: Nakheel Tower – The Vertical City」:4コア構成、25階毎のスカイブリッジ、通風スロット、EV156基など設計要点を一次的に記述。

- CTBUH “Tall Building in Numbers”(2014年 Issue IV)「Dream Deferred: Unfinished Tall Buildings」:未完高層の技術特徴としてナキールタワーの通風スロット等を整理。

- World Construction Network(2010-10-28)「Nakheel Harbour & Tower」:計画地(アラビアン・カナル×シェイク・ザイード・ロード)、約270haの開発規模、約400本のバレット杭、参画企業(WSP、NDY、Soletanche-Bachy等)。

- MEED(2008-06-20)「Nakheel increases height of Tall Tower to 1.4 kilometres」:1.4km案の報道。

- Reuters(2009-01-14)「Dubai’s Nakheel stops work on 1-km tower for a year」:12か月の工事停止発表。

- Reuters(2009-11-25 以降) ドバイ・ワールド債務スタンドスティル関連各報(Q&A含む):親会社の債務再編経緯(Nov 25, 2009発表〜Dec 2009の支援・償還報道)。

- France24(2008-10-06)「’New city’ in Dubai to boast 1km-high tower」:Cityscape Dubaiでの公式発表報道。

- CTBUH Skyscraper Center「Nakheel Tower」:塔の基本仕様(1km超・200階超、参画企業等)の要約データ。