20世紀初頭、人々は未来の乗り物を夢見ていました。

空飛ぶ自動車、海底を走る列車。

そして、一本のレールの上を綱渡りのように駆け抜ける「ジャイロモノレール」。

それは、巨大なコマの力でバランスを取り、

急カーブも坂道もものともしない、まさに魔法のような列車でした。

しかし、華々しいデモンストレーションとは裏腹に、

ジャイロモノレールが私たちの日常に登場することはありませんでした。

この画期的な発明は、なぜ実用化されることなく歴史の片隅に消えていったのでしょうか。

この記事では、そんな「ジャイロモノレール」の物語を紐解いていきます。

ジャイロモノレール計画とは?

まるでサーカスの綱渡りのように、

たった一本のレールの上を悠然と進む列車があったなら。

ジャイロモノレール計画は、そんな空想を物理学の力で現実にしようとした、

20世紀初頭の野心的な交通革命の試みでした。

いつ・誰が・どこで・何を目指したのか

この計画は、主に1900年代から1910年代にかけて、

アイルランド出身の発明家ルイ・ブレナンと、

ロシアのピョートル・シロフスキーによって精力的に進められました。

彼らはイギリスやロシアで、ジャイロスコープの原理を利用し、

一本のレール上で自立安定する車両の開発を目指しました。

その最終目標は、従来の複線鉄道に比べて建設コストが低く、

急峻な地形にも対応できる、全く新しい交通インフラを世界中に普及させることでした。

なぜ立ち上がったのか(当時の状況は?)

計画が立ち上がった20世紀初頭は、鉄道網が世界中に拡大する一方で、

その建設には莫大な費用と広大な土地が必要でした。

特に山岳地帯や未開発地域では、

線路を2本敷設する従来の方式は大きな障壁となっていました。

ところが、ジャイロモノレールならばレールが一本で済むため、

線路の敷設コストを劇的に削減することができるようになります。

ジャイロモノレールは、

これまで鉄道が通せなかった場所へのアクセスを可能にする画期的な解決策として、

大きな期待を集めたのです。

ジャイロモノレール計画の技術と仕組み

倒れない不思議なコマの力が、何十トンもの鉄の塊を一本のレールの上で支える。

ジャイロモノレールの心臓部には、物理学の最もエレガントな原理の一つが隠されていたのです。

中核となる技術要素

ジャイロモノレールが自立できる秘密は、「ジャイロ効果」にあります。

車体には「ジャイロスコープ」と呼ばれる、

高速で回転する円盤(フライホイール)が原則として2台(互いに逆回転)搭載されます。

これらのジャイロが高速回転することで、

車体が左右に傾こうとするとその力を打ち消すような力(歳差運動)が発生します。

この働きにより、車両はまるで意識を持っているかのように自動でバランスを保ち、

静止状態でも転倒することはありません。

※ 用語注

・ジャイロ効果: 回転する物体がその回転軸の向きを保ち続けようとする性質のこと。

・歳差運動(プリセッション): 回転する物体の回転軸に外部から力が加わった際に、軸がすりこぎ運動のように振れる現象。

ジャイロモノレールではこの力を利用してバランスを制御します。

どのように実現しようとしたか

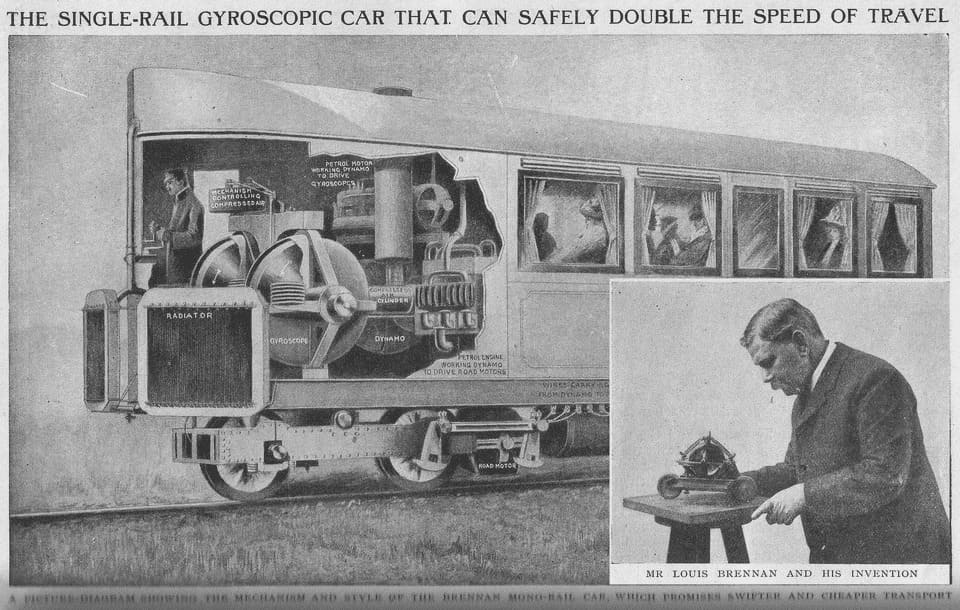

発明家ルイ・ブレナンは、この原理を証明するため、実際に人が乗れる試作車両を製作しました。

1909年の公開試験(英・ケント州ジリンガム)では、

全長約40フィート(約12.2m)

幅約10フィート(約3m)

重量約22トン

の実物大車両が、乗客40名を乗せて走行しています。

その後、1910年の「日英博覧会(ロンドン・ホワイトシティ)」では、

同型車が最大50名を乗せて周回走行を行いました。

駆動方式はガソリンエンジン発電+電動(電気式)で、

走行用モーターとジャイロ駆動系・空気圧制御系に

電力を供給する構成が採られました。

※ 用語注

電気式(電気式伝達): エンジンで発電機を回し、得た電力でモーターを駆動する方式。

機械式変速を要さず、大トルクを扱いやすい。

ブレナンの試作車両(1909〜1910)

- 全長: 40フィート(約12.2 m)

- 重量: 約22 トン(空車)

- 乗車実績: 1909年の公開試験で40名、1910年のホワイトシティ展示で50名を周回乗車

- 駆動方式: ガソリンエンジン発電+電動(電気式)

(出力値は一次資料で未確認。当時報道に20hp相当の記述があったようですが、本稿では断定せず〈未確認〉とします) - ジャイロ構成: 逆回転の二基ジャイロ(詳細な回転数・ローター質量は未確認)

ジャイロモノレールはなぜ未完に終わったのか

輝かしい未来の扉を開くかに見えたジャイロモノレールは、いくつかの越えがたい壁に直面します。

技術的・安全上の課題

最大の課題は、その安全性にありました。

まず、ジャイロモノレールの安定性は、高速回転するジャイロスコープに大きく依存します。

ということは、ジャイロの故障や回転停止が起きれば、

車両はバランスを失い転倒しかねないということです。

ブレナンらは二基逆回転・冗長化・空気圧サーボによる自動補正などでリスク低減を図りましたが、

公共交通として求められるフェイルセーフ(故障時でも安全を確保する仕組み)の証明には、

量産・長期運用に準じた実証が不可欠なのですが、残念ながらそこまで到達できませんでした。

※ 用語注

フェイルセーフ: 故障や誤作動が起きても、人命や設備を保護できるよう設計された安全思想。

政治的・経済的・社会的要因

技術的な課題に加え、時代の荒波もプロジェクトにとって逆風となりました。

ブレナンの開発には、英国戦争省(War Office)が関心を寄せましたが、

国家的関心はやがて航空機へと移行していきます。

さらに、プロジェクトが本格化しようとした矢先に第一次世界大戦が勃発し、

資金や関係機関のリソースは枯渇してしまいます。

既存鉄道との互換性の欠如(軌道・車両の専用化)も、投資判断を厳しくしてしまうこととなります。

もしジャイロモノレールが実現していたら

もし、街中に一本の銀色のレールが張り巡らされ、その上を静かに滑る列車が走っていたなら?

当時描かれていた未来像

ジャイロモノレールが実用化されていれば、世界の交通網は大きくその姿を変えていたでしょう。

険しい山々を越え、広大な砂漠を横断するルートが、低コストで実現できたかもしれません。

都市部では、道路の上に細いレールを一本渡すだけで、

渋滞知らずの公共交通が実現した可能性があります。

それは、より速く、より安く、より自由に人々が移動できる世界の到来を予感させていました。

現代からの展望と課題

現代ならば、ジャイロモノレールが抱えていた課題の一部は克服できるかもしれません。

最新のセンサー・制御技術や新素材は、安定性や効率の向上に資するでしょう。

しかし、その一方で、たとえ技術的障壁を乗り越えても、

リニアや自動運転EV・新方式モノレールといった競合手段が充実した現在、

社会的・制度的コストを含む総合優位性を示すことが新たなハードルとなるでしょう。

年表(Timeline)

- 1903年: ルイ・ブレナンがジャイロ安定化に関する特許(米国出願は1905年特許第796,893号)を取得。

- 1907年: ブレナンが王立協会で模型の講演・披露を行い、関係者に原理を示す。

- 1909年11月10日: 英ケント州ジリンガムで、40人乗り実物大車両の公開実験。世界的な注目を集める。

- 1910年: ロンドン・ホワイトシティの「日英博覧会」で周回乗車の公開。政界要人も試乗。

- 1914年: ロシアのピョートル・シロフスキー設計「ジャイロカー」(二輪自動車)がロンドンでデモ走行。

第一次大戦の勃発により各国の開発は停滞。

用語解説

- ジャイロスコープ

-

物体の角度(姿勢)や角速度を検出するための装置。

中心軸の周りを自由に回転する円盤(コマ)で構成される。本記事では、車体のバランスを保つ心臓部を指す。

- 単一障害点 (Single Point of Failure)

-

システム全体の中で、その一箇所が故障しただけで、システム全体が機能停止に陥ってしまうような要素のこと。

FAQ(よくある疑問)

ジャイロモノレール計画はいつ始まったの?

主に20世紀初頭、1903年の特許取得を起点に本格化しました。

実物大試作車の公開実験(1909年)とホワイトシティ展示(1910年)が頂点です。

なぜ中止されたの?

ジャイロ故障時の転倒リスクに対するフェイルセーフ証明の不足、

第一次世界大戦による資金と関心の移転、

既存鉄道との互換性欠如が重なったためです。

現在も研究は続いている?

公共交通としての本格開発は行われていませんが、

ジャイロ安定化の考え方は、パーソナルモビリティや一輪車の研究、

実験車両のプロジェクトなどに受け継がれています。

まとめ

- 結論: ジャイロモノレールは、20世紀初頭に発明された一本レール+ジャイロ安定の列車。

- 根拠: 逆回転二基ジャイロと自動制御で姿勢を保持し、

1909〜1910年に多数の乗客を乗せて公開走行。 - 未完理由: フェイルセーフ証明に至らず、第一次大戦で資金・関心が他分野へ移転、

互換性の壁も大きかった。 - 未来インパクト: 実現していれば、地形に強い低コスト交通として都市・地域の移動像を変えた可能性。

ジャイロモノレールは、技術的合理性だけではプロジェクトが成功しないことを示す例の1つです。

安全性への信頼、経済性、制度設計、社会受容。

それらが同時に満たされてはじめて未来は動き出します。

一本足で大地に立とうとしたこの勇敢な乗り物の物語は、

失敗の記念碑ではなく、いまもモビリティの設計思想に問いを投げかけ続けています。

参考資料・出典(一次情報・公的資料)

技術・歴史資料

- Science Museum Group Collection: “Brennan’s Gyroscopic Mono‑rail Car”

(コレクション解説・諸元・1910年展示の乗車人数の記載)。 - U.S. Patent No. 796,893 (1905), Louis Brennan: “Means for Imparting Stability to Unstable Bodies.”

(ジャイロ安定化の基本特許)。 - The Sydney Mail and New South Wales Advertiser, 1909‑11‑17, “THE MONORAIL.”

(40名乗車・車体寸法など公開試験の一次報道)。 - Smithsonian Libraries Trade Literature: “Brennan’s Mono‑Rail Car”

(Central Scientific Co. パンフレット:構造図・特許番号等)。 - August Scherl (1909) “Ein neues Schnellbahn‑System”

(シェレルによる原資料。独自単軌構想の一次文献)。 - National Museum of American History

(Brennan関連所蔵資料リファレンス)。

注: ジャイロ回転数やローター質量、エンジン出力(hp)の具体的数値は一次文献で未確認のため断定していません。